ほかの大勢とは比べものにならないくらいかわいらしい女童に出会い…(写真:Nori/PIXTA)輝く皇子は、数多くの恋と波瀾に満ちた運命に動かされてゆく。NHK大河ドラマ「光る君へ」で主人公として描かれている紫式部。彼女によって書かれた54帖から成る世界最古の長篇小説『源氏物語』は、光源氏が女たちとさまざまな恋愛を繰り広げる物語であると同時に、生と死、無常観など、人生や社会の深淵を描いている。この日本文学最大の傑作が、恋愛小説の名手・角田光代氏の完全新訳で蘇った。河出文庫『源氏物語 1 』から第5帖「若紫(わかむらさき)」を全10回でお送りする。体調のすぐれない光源氏が山奥の療養先で出会ったのは、思い慕う藤壺女御によく似た一人の少女だった。「自分の手元に置き、親しくともに暮らしたい。思いのままに教育して成長を見守りたい」。光君はそんな願望を募らせていき……。若紫を最初から読む:病を患う光源氏、「再生の旅路」での運命の出会い※「著者フォロー」をすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

ほかの大勢とは比べものにならないくらいかわいらしい女童に出会い…(写真:Nori/PIXTA)輝く皇子は、数多くの恋と波瀾に満ちた運命に動かされてゆく。NHK大河ドラマ「光る君へ」で主人公として描かれている紫式部。彼女によって書かれた54帖から成る世界最古の長篇小説『源氏物語』は、光源氏が女たちとさまざまな恋愛を繰り広げる物語であると同時に、生と死、無常観など、人生や社会の深淵を描いている。この日本文学最大の傑作が、恋愛小説の名手・角田光代氏の完全新訳で蘇った。河出文庫『源氏物語 1 』から第5帖「若紫(わかむらさき)」を全10回でお送りする。体調のすぐれない光源氏が山奥の療養先で出会ったのは、思い慕う藤壺女御によく似た一人の少女だった。「自分の手元に置き、親しくともに暮らしたい。思いのままに教育して成長を見守りたい」。光君はそんな願望を募らせていき……。若紫を最初から読む:病を患う光源氏、「再生の旅路」での運命の出会い※「著者フォロー」をすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

若紫 運命の出会い、運命の密会

無理に連れ出したのは、恋い焦がれる方のゆかりある少女ということです。

幼いながら、面影は宿っていたのでしょう。

花々が色とりどりに咲き乱れ

明け方近くなり、法華三昧(ほけざんまい)をお勤めする堂の、懺法(せんぼう)の声が、山から吹き下ろす風にのって聞こえてくる。じつに尊いその響きが、滝の音と響き合っている。

吹きまよふ深山(みやま)おろしに夢さめて涙もよほす滝の音かな

(吹きすさぶ深山おろしの風にのって聞こえてくる懺法の声に煩悩の夢もさめて、感涙を誘う滝の音であることよ)

と光君が詠むと、

「さしぐみに袖ぬらしける山水(やまみづ)にすめる心は騒ぎやはする

(はじめておいでのあなたはこの山川の音に感涙で袖をお濡らしですが、心を澄ましてここに住むわたくしは動かされることもありません)

もう聞き慣れてしまいました」

と僧都(そうず)は返す。明けてゆく空はたいそう霞んでいて、山の鳥たちが姿を見せずさえずりあっている。名前もわからない草木の花々が色とりどりに咲き乱れ、まるで錦を敷いたかのようだ。そこへ鹿が立ち止まりながら歩いていくのも光君には珍しく、気分の悪いことも忘れてしまった。聖は身動きするのも不自由な様子だが、やっとのことで護身の修法(ずほう)を施した。陀羅尼(だらに)を読み上げる聖の、しわがれた、隙間の空いた歯からゆがんで絞り出される声は、しみじみと尊く聞こえる。

京から迎えのお供たちがやってきて、快方に向かったお祝いをし、帝(みかど)からのお見舞いを伝える。僧都は、お供たちが見たこともないような果物を山の谷まで採りにいき、光君をもてなした。

「今年いっぱいの山ごもりの誓いがありますので、京までお見送りにいくこともできませんが、かえって名残惜しい気持ちでございます」と僧都は酒を光君に差し出した。

「この山川の景色に心が残りますが、帝からご心配とのお言葉がありましたのも、畏れ多いことですので……。またすぐに、この桜の咲いているあいだに来ることにします。

宮人に行(ゆ)きて語らむ山桜風よりさきに来ても見るべく

(帰って宮中の人たちにこの山桜のうつくしさを語って聞かせましょう。花を散らす風が吹かないうちに見にくるように)」

と言う光君の姿ばかりか声音までも、まぶしいほど立派である。

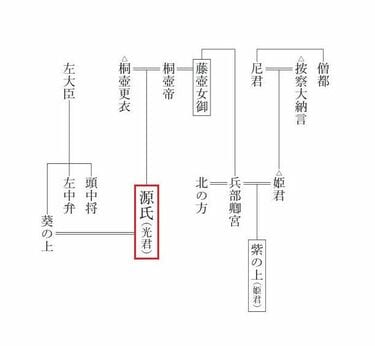

「若紫」の登場人物系図(△は故人)

「若紫」の登場人物系図(△は故人)出立の準備

優曇華(うどんげ)の花待ち得たるここちして深山桜(みやまざくら)に目こそ移らね

(あなたさまにお目にかかりましたのは、三千年に一度咲くと言われている優曇華にめぐり合わせたような気持ちで、この山奥の桜などには目も移りません)

僧都が詠むと、

「長い時の後に一度咲くというその花とは、めったに出合えないとのことですから、私とは違います」と光君はほほえんだ。聖は盃(さかずき)をもらい、

奥山の松のとぼそをまれにあけてまだ見ぬ花の顔を見るかな

(引きこもったままの奥山の松の扉を珍しくも開けて、まだ見たことのない花のようなお顔を拝見いたします)

と涙をこぼし光君を拝み、お守りにと、密教の仏具である独鈷(とこ)を光君に授けた。僧都は、聖徳太子が百済(くだら)で手に入れた金剛子(こんごうじ)の数珠を玉で飾ったものを、百済から入れてきたままの唐風(からふう)の箱に入れ、透かし編みの袋に入れて、五葉松の枝に結びつけ、さらに、紺碧(こんぺき)の瑠璃(るり)の壺(つぼ)にいろいろな薬を入れて藤や桜の枝に結びつけ、こうした場所柄にふさわしい数々の贈り物を光君に捧(ささ)げた。あらかじめ用意していたさまざまの品を取りに京へ人を送ってあったので、光君は、聖をはじめとして、読経した法師たち、近辺の木こりにまで、相応の品々を贈り、誦経(ずきょう)の料を渡して出立(しゅったつ)の準備をした。

『源氏物語 1 』(河出書房新社)書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。

『源氏物語 1 』(河出書房新社)書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。僧都は奥に入って、源氏の君の言葉を尼君にそのまま伝えるけれど、

「今はどうともお返事の申し上げようがございません。もしお気持ちがあれば、四、五年たってからでしたらいかようにも……」と言うのみである。

その尼君の言葉を僧都から聞き、前と同じ返事であることに光君はがっかりした。尼君への手紙を、僧都の元にいるちいさな童(わらわ)にことづける。

夕(ゆふ)まぐれほのかに花の色を見てけさは霞(かすみ)の立ちぞわづらふ

(昨日の夕暮れどきにちらりとうつくしい花の色を見ましたので、今朝は霞とともにここを立とうにも、立ち去りがたい思いです)

すると尼君から

まことにや花のあたりは立ち憂(う)きと霞(かす)むる空のけしきをも見む

(本当に花の元を立ち去りにくいのでしょうか、そうはおっしゃいますが、はっきりとしない空──あなたさまのお気持ちを見届けたいことでございます)

と、じつに奥ゆかしい筆遣いで気品ある文字を無造作に書いた返事が届いた。

お迎えの人々や子息たち

光君が車に乗ろうとすると、左大臣家から「どちらへともおっしゃらずにお出かけになったと聞きました」と、お迎えの人々や子息たちが大勢でやってきた。頭中将(とうのちゅうじょう)や左中弁(さちゅうべん)、そのほかの者たちも光君の後を追ってきて、

「こういう時のお供は勤めさせていただこうと思っているのに、置いていかれるなんてひどいことです」と恨み言を言い、「まったくすばらしい花の下に、少しも足を止めずに帰るなんてつまらないではありませんか」と、岩陰の苔(こけ)の上にずらりと座って酒を酌み交わす。落ちてくる水の風情も味わい深い滝のほとりである。頭中将は懐から横笛を取り出して吹きはじめる。弁の君は扇で拍子をとりながら、「豊浦(とよら)の寺の西なるや」と、うたい出す。左大臣家の子息たちはみな格別にすぐれた貴公子であるが、気だるそうに岩に寄りかかって座っている光君が不吉なほどにうつくしく、それにかなう者はひとりもいない。例によって、篳篥(ひちりき)を吹く随身(ずいじん)も、笙(しょう)の笛を従者に持たせている風流人も一行の中にいる。僧都はみずから琴を持ってきて、

「これを一曲お弾きになってください。山の鳥を驚かしてやりとうございます」と光君にしきりに頼む。

「気分がよくなくて、本当につらいのですが」と答えるも、不愛想にならない程度に一曲搔き鳴らして、一同は出発した。別れがたくて、とるに足らないような法師も子どもたちもみな涙をこぼしている。まして奥では、老いた尼君たちも、あんなにうつくしい人は今まで見たことがなかったので、「この世の人とはとても思われません」とみなで言い合っている。

「本当に、どんな前世の因縁で、あのようにうつくしいお姿で、このわずらわしい日本(ひのもと)の末世にお生まれなさったのだろうと思うと、本当に悲しいことだ」と言って僧都は目を拭う。

あの少女も、幼心に光君をすばらしい方だと思い、「父宮のお姿よりもご立派でいらっしゃったわ」などと言っている。

「それなら、あのお方のお子におなりになったら」と女房が言うと、少女はうなずき、それはすてきなことだと思うのだった。人形遊びをしても、絵を描いても、これは源氏の君と決めて、きれいな着物を着せてだいじにしている。

次の話を読む:5月12日14時配信予定

*小見出しなどはWeb掲載のために加えたものです

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。