芋焼酎といえば芋らしい独特の香りが「王道」だが近年、「香り系」の台頭がめざましい。ライチやかんきつ類のようなフルーティーさに「これが芋焼酎?」と飲んだ人を驚かせている。初心者にも間口を広げる一杯として、焼酎ブーム再燃の起爆剤となるか。

「『お薦めの薩摩焼酎は?』と尋ねられるお客さんにはまず、これの炭酸割りを勧めます」

JR鹿児島中央駅(鹿児島市)前の地下街などに25店舗が並ぶ「かごっまふるさと屋台村」。鹿児島県長島町の郷土料理を提供する「火の玉ボーイ」店長で、屋台村の「村長」でもある斎藤光(ひかり)さん(43)がカウンターに置いたのは、芋焼酎「だいやめ~DAIYAME~」だ。

「だいやめ」は、香り系焼酎を世に広めたパイオニア的存在といわれる。1868(明治元)年創業の「浜田酒造」(同県いちき串木野市)が、創業150年に当たる2018年9月に発売した。

炭酸水で割るとライチの実のような香りが引き立ち、爽やかな風味で飲みやすい。「芋焼酎に苦手意識があった人も『おいしい』と楽しんでくれる。『芋焼酎がこんなにおいしいなら、他の銘柄も飲んでみたい』と言ってくれるお客さんもいて、焼酎ファンの拡大につながっている」と斎藤さんが太鼓判を押す。

浜田酒造は「海童」「赤兎馬(せきとば)」で知られる、売上高で全国4位(22年)の大手焼酎メーカー。海童、赤兎馬とも芋の香りの「王道系」で、赤兎馬はプレミア価格が付くほどの人気だ。

その老舗大手が当時、異端だった香り系を売り出したのは、縮小する焼酎業界への危機感からだった。

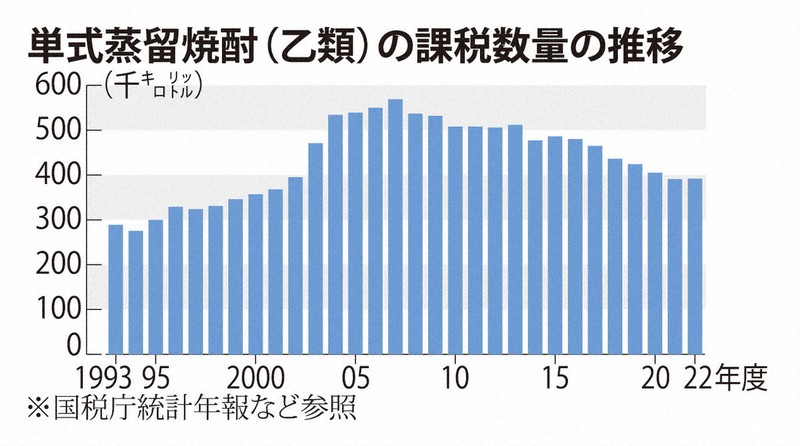

「00年代前半の第3次焼酎ブームでは、原料が不足するほど芋焼酎が飲まれた」。だいやめの商品開発に携わった同社コミュニケーション課の脇元信一課長(44)が語る。

そんなブームも07年以降、人口減や若者の焼酎離れなどでしぼんでいった。「このままでは右肩下がりなので、これまで焼酎を飲んでこなかった層にいかに飲んでもらうか。たどり着いたのが、今までにない『香り系』でした」。脇元さんが開発当時を振り返る。

開発のきっかけとなったのが、原料の芋を巡る「常識」への挑戦だった。

通常、芋焼酎の原料になる芋は「鮮度が命」とされ、古い芋は雑味などのもとになるとして取り除かれる。しかし同社は、芋が熟成するとライチのような香りがする特性に着目した。

同社はあえて芋を期間をかけて熟成。甘く華やかな香りを増やす成分「モノテルペンアルコール」をぎりぎりまで引き出した「香熟芋(こうじゅくいも)」の焼酎を約10年かけて生み出した。

「熟成した芋の香りは焼酎として好ましくない、というのが我々の常識だった」

同社商品開発研究室の原健二郎室長(51)が明かす。最初はためらいながらの試作だったが、試飲した社員らが「おいしい」と口をそろえるのを聞き、自身が枠にとらわれていたことに気づいた。

「『香り系』は消費者に受け入れられる」。そう確信した原さんらは、芋の熟成の度合いからこうじや酵母の選別、蒸留方法など吟味を重ねて更に香りを高めた。

発売翌年の19年、半世紀の歴史を持つ世界有数の酒類コンテスト「インターナショナル ワイン&スピリッツ コンペティション(IWSC)」の焼酎部門で、だいやめは出品70超の銘柄の中から最高賞の「トロフィー」に選ばれた。

海外での評価に加え、新型コロナウイルス禍で同社がオンラインで続けたPRイベントが奏功。全国の焼酎出荷量が減り続ける中、だいやめは22年7月~23年6月の出荷量が3年前の同期より5倍に急増し一躍、看板商品に成長した。

だいやめに引っ張られるように、他のメーカーも香り系焼酎を出している。

酒造大手の宝酒造(京都市伏見区)は22年2月、独自の「かおり酵母」を用いた「全量芋焼酎ISAINA」を発売。「黒霧島」で知られる霧島酒造(宮崎県都城市)は23年9月、どちらも果実のような香りが特徴の麦焼酎「霧島ほろる」と米焼酎「霧島するる」を全国で売り出した。

浜田酒造も23年2月、第2弾となる麦焼酎「CHILL GREEN(チルグリーン)」を発売。「若者にいかに飲んでもらうか」を念頭に、商品開発研究室の白石隼大(はやた)主任(32)ら20、30代の社員を中心に、シトラス風味の新たな酒質をつくり出した。

「ビールの次はウイスキーやワインを飲んでいた層の、新たな選択肢になってほしい」と白石さん。「焼酎は『おっさん』が飲むもの」。そんな古いイメージを、焼酎を愛する蔵人たちが変えようとしている。【取違剛】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。