オールドファンなら特別な響きを感じるであろう“ヤタベ”の三文字。茨城県筑波郡谷田部町(現つくば市)に存在した一般財団法人日本自動車研究所のテストコースを指した呼称だ。かつてはそのコースで自動車雑誌による最高速テストが盛んに行われていた。そんなヤタベテストの歴史を振り返る。

※本稿は2024年3月のものです

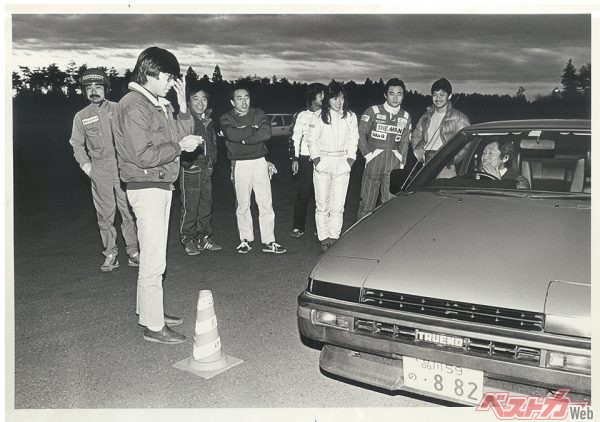

文、写真/ベストカー編集部

初出:『ベストカー』2024年4月26日号

■谷田部テストの歴史はベストカーの歴史!!

タイトルで『ヤタベ』とあえてカタカナで表記したのは、それがイメージにピッタリだから。

我々は『ヤタベ』と呼んでいるが、正しくは一般財団法人日本自動車研究所のテストコースのことだ。その所在地が茨城県筑波郡谷田部町(現つくば市)だったため、テストコース、とりわけ一周約5.5kmのオーバルコース(高速周回路)を指して『谷田部(ヤタベ)』と呼んでいた。

当時の編集部では「おい、来月のヤタベ、ちゃんと押さえてあるよな!!」とか「次号の巻頭、ヤタベやるからクルマ押さえとけよ!!」みたいな会話が日常だった。

■日本の自動車発展を支えてきたのがヤタベなのだ

時はモータリゼーションに動き始めた1961年。とはいってもクラウンはまだ初代RS型だし、スカイラインだって初代ALSI型の時代である。

来るべき高速化の時代に向けて、自動車メーカーが共同で使うことができる試験設備や高速走行が可能なテストコースが必要だということで、一般財団法人自動車高速試験場が設立された。これを拡張、改組して1964年、一般財団法人日本自動車研究所が設立されたのだ。

この時、バンクを備えた高速周回路が完成した。この高速周回路の周囲にはその後実車風洞や衝突試験場など各種試験施設、研究施設などが設立され、日本の自動車技術の発展に大きく寄与してきた。1966年10月1日から4日にかけて実施された、トヨタ2000GTのスピードトライアルも、ヤタベがその舞台となったのだ。

■1970年代~1980年代前半は200km/hのカベが厚かった

ベストカーが創刊された1977年当時の日本車はゼロヨン18~19秒台、最高速は160km/h前後というものだった。

本誌のヤタベ取材初期の1978年8月24日、「200km/hに挑む」と題して、ポルシェ911やベンツ450SE、BMW3.0CSなどを走らせ、国産車では見ることのできなかった200km/hの世界を迫真のレポートで伝えている。

同時期の国産車はS130型フェアレディZが159.9km/h、SA22C型サバンナRX-7が180.7km/h、C210型スカイライン2000GT-ESが162.82km/hというものだった。

国産車が初めて200km/hのカベを破ったのが、1981年の初代ソアラで、1980年代中盤~後半になると2代目ソアラ3.0GTが241.0km/h、A70型スープラターボAが255.2km/hをマークするなど、いっきにパフォーマンスを高めた。これに伴いヤタベテストもますます熱を帯びてきたのだった。

そして1989年、フェアレディZがZ32型になり、スカイラインにGT-Rが復活。1990年代になるとNSXや三菱GTOなどが登場し、ヤタベで繰り広げられる動力性能テストはベストカーの巻頭企画の華となっていたのだ。

■“ヤタベ”テスト悲喜こもごも

ヤタベのテストコースは本来、自動車メーカーやサプライヤーなどのために設立されたもので、我々自動車雑誌は「空いていれば隙間で使わせてもらう」というのが基本スタンス。

日中の時間帯はこうしたメーカー系が年間計画でコースを押さえているため、たいてい我々の取材は早朝の時間帯で、午前7時には完全撤収というのが常だった。

■コースに到着してもテスト準備に1時間は必要

ヤタベの朝は早い。……というか、まだまだ夜の延長戦のような時間帯だ。高速周回路の詰め所(小屋って呼んでいた)前にテスト車を並べ、小屋の電気を点けて光電管や小野ビットなどの機材をおろす。

これを遅くとも午前4時には完了しておく必要がある。夏至の頃ならやっと東の空が白んできたころだ。秋から冬場だったらまだまだ深夜と変わらぬ真っ暗だ。

冬場だったら小屋のストーブに火を着けて、それからバンクの照明を点けに行く。現在の城里テストセンターだと小屋の配電盤で一括点灯できるのだが、当時のヤタベはバンク下の照明柱のスイッチを1本1本ONにしていくのだ。オレンジ色の照明がバンクを照らし、少しホッとする。

続いて光電管の設置なのだが、南バンクを立ち上がったストレート端がスタート地点。ここに目印のパイロンを立ててスタート用光電管を設置。路肩に計測機器を置く。400m地点までリールに巻かれたコードを伸ばして光電管を接続する。

さらに1000m地点までリールを転がして1000m加速タイム用の光電管を設置する。計測器はすべてコードで物理的に接続するのだ。路肩には100m毎にマーキングがされているので、それを手掛かりに各計測距離を確認する。

これと並行して小野ビットと呼ばれる非接触式計測機器をテスト車に取り付けるのだが、これがなかなか大変。

車体後部に距離と移動時間を測る専用カメラを装着するのだが、角度やレンズ下面の高さを正確に合わせないと計測値に誤差が出るためシビアなのだ。しかも、うまく作動しないというトラブルも幾度となく経験した。

順調に進んでもここまで1時間は必要。準備が整う目処が付いたらドライバーの竹平さんや伏木さんを宿舎に起こしに行くのも若手の仕事だった。

■宿舎に前泊など若手編集部員には夢の夢……実質不可能!!

この原稿を書いているウメキは59歳。私の先輩たちの世代となると常磐道がまだ開通しておらず、都内からだと国道6号線(水戸街道)をひたすら走って片道3時間という長旅。

だから編集部員も前夜に現地入りしてヤタベの施設内にあった宿舎で仮眠して取材に備えるということが普通だったという。当時の宿舎はオンボロで、大浴場のお湯は、遅い時間になると汚れて濁っていたなんて話も聞いたことがある。

でも、常磐道が開通し、編集部から1時間ちょいでヤタベに行ける時代になった私ら世代は宿舎に泊まるということはまずなかった。ギリギリまで編集部で入稿作業をして、「ヤバっ! もうこんな時間だ!!」と慌ててヤタベに向かうのが常だった。

午前7時、コースを撤収すると施設内にあった食堂で朝食。けっして美味しいものではなかったんだけど、無事テストが終了した安堵感で、やけにおいしく感じたものでした。

■ベストカー編集部員たちの「ヤタベの思い出」

●飯嶋穣(編集長):初見のアルテッツァに興奮したヤタベの早朝だったけど……

思い出すのは1998年のアルテッツァ0-400mテスト初参戦の時ですね。当時、私はアウトドア雑誌「FENEK」所属でアルテッツァとは無関係だったんですが、ソッチの仕事は放っておいて積載車から降ろされるアルテッツァをドキドキしながら見てた記憶があります。

まぁ、実車を見た感想は「……ベストカーのスクープCGのほうがカッコいい?」だったんですが、まぁ、それはそれとして「この仕事しててよかったぁ」と思った瞬間でした。

●飯干俊作(編集委員):ヤタベ名物即身仏とは取材に身をささげて悟りを開いた……ワケじゃあない

谷田部の取材はコースでの走行テストと、敷地内にある芝生での撮影がワンセット。深夜に出て早朝からテスト。そのあと食堂で朝食を摂って撮影となるから、当然眠くなる。

撮影の合間に芝生に座ると、眠気の限界がきて、そのまま動かなくなる人もいる。そのビジュアルはほぼ「即身仏」で、修行に身を捧げて仏になったという意味では近い面もある。その昔、谷田部には先輩に叩き起こされる難儀な仏様が出現していたというわけだ。

●梅木智晴(編集委員):憧れの聖地ヤタベはバイト小僧には過酷な修行の地でもあったのだ

ベストカー編集部に潜り込んだのが1989年6月のことだった。「明日の朝3時に編集部集合な。ヤタベ行くから遅れるなよ!」と言われたのは、出社3日目のことだった。

右も左もわからないアルバイト小僧だった私、朝3時に編集部に来る術もないので、前夜から編集部に居残っていると、2時半ごろから先輩たちが集まり出して光電管やら小野ビットやらを取材車に積み込む。初めて見た聖地ヤタベのバンクは、神々しく感じたものだった。

●市原信幸(編集企画部):オーバー200km/hを体験したのはもちろんヤタベが初めてだった

1990年から1998年まで何度谷田部詣でしたことか。自分で運転して初めて200km/hの世界を経験したのは谷田部のバンクだった。

谷田部といえばゼロヨンで、計測のための光電管用のバッテリー液がジーンズに付着してボロボロになったり、小野ビットが作動するか毎回ドキドキもの。

徹夜続きで眠くても、体調がイマイチでもアドレナリンが爆出するのが谷田部で、ハイテンションの反動で谷田部終了後はバッテリー切れでバタンキュー。

●馬場武治(編集企画部):FENEK編集部員だったのにヤタベに連れ出されて受けた拷問のような出来事

今でも覚えていますよ。1998年、「FENEK」編集部員としてRV(パジェロかオデッセイ)の3列目シートに乗せられ、ヤタベの円旋回路(スキッドパッド)でぐるぐると円を描くように走行! ドライバーは根本 純氏。

「たのし~!」と笑いながら氏は運転していたが、数分後、私は「くるしい~」。頭クラクラ、胃はムカムカ。停止後、クルマを飛び出し、盛大にリバース!! その様を見て、本郷編集長(現役員)が大笑いしたことは忘れません。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。