がんばる股関節

ヒトの骨格標本を理科室の片隅で見た記憶は、誰にでもあることだろう。体のほぼ中程に左右対で存在し、骨盤より上の半身を支えつつ下半身と連結させる役目を持ち、二足歩行の要となっているのが「股関節」である。

この関節、ボールがお碗にはまったような形になっていて、一見すると単純な構造だが、上下左右いろんな方向に動ける優れものなのだ。

人間の骨の中で最も長いのが大腿骨。その骨頭と、それを受ける屋根に当たるお碗状の臼蓋(きゅうがい)がちょうど程良いかぶり具合になっていればベストな働きをする。ボール状の骨頭が臼蓋というお碗の中を滑り転がることで、いろんな方向に動けるというわけだ。

20年ほど前、ヒトの骨格標本を撮影する機会があり、股関節部のボールとお碗をいろいろ動かしてみたところ、驚くほど単純なのに、なんとも絶妙な組み合わせに神秘的な力を感じたものだ。

大腿骨の骨頭が、臼蓋にスッポリと吸い込まれて自在に回る。股関節はこの対のダンスで躍動する

変形性股関節症

そんな大車輪の活躍をしてきた股関節が、老化とともに悲鳴を上げたとしてもなんら不思議ではない。関節のボールとお碗の間のショックアブソーバー(緩衝材)になっている軟骨がすり減ったり、股関節周辺の筋肉が衰えたり、骨の空洞化などが原因で痛みが生ずる。痛みを緩和する温存療法だけでは耐え切れなくなったとき、損傷が進んだ自前の股関節を取り除き、人工の股関節(インプラント)に置き換える手術が検討される。

もっとも日本の中高年女性の約80%は、先天的要因で、臼蓋が小さいためかぶりが浅く、それがやがて変形性股関節症に移行していくことが多い。

私の妻も例にもれず、変形性股関節症だ。

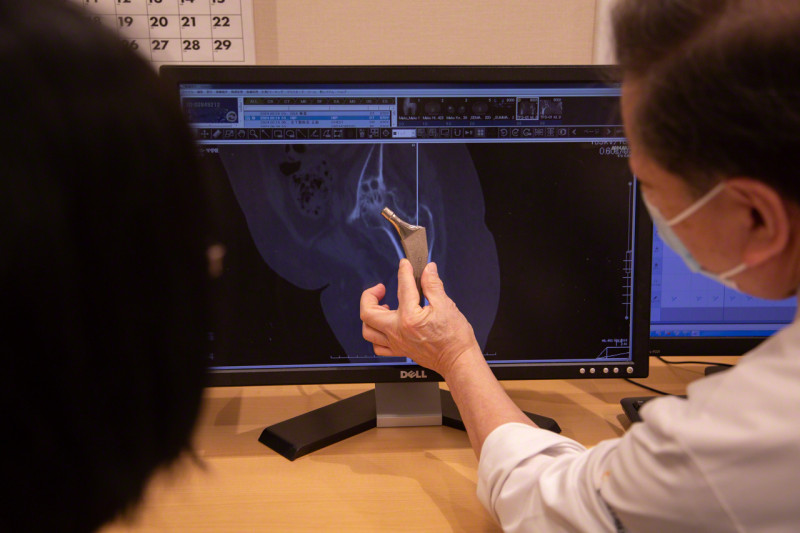

アメリカ・ストライカー社製のインプラント。重さは250グラム。実際の大腿骨頭は150g程度なので、手術後は体重が100グラムほど増えることになる

妻の股関節との闘いは、年季が入っている。高校時代に股関節に違和感を持って以来、半世紀に及ぶ。股関節そのものの痛みだけでなく、その痛みをかばうことで足腰のパランスが崩れ、左右の足の長さに差異が出て、長距離の歩行が困難になることもしばしばだった。その都度、ありとあらゆる治療を試みながら、70歳近くまで、だましだましやってきた。

私も時々足腰をもんだり、さすったり、なんとかよくなるように願をかけたりした。しかし、軟骨のすり減り方が限界を超えたのか痛みに耐えられず、ついに人工股関節置換術を受ける決断をした。

自宅近くに、股関節の手術件数が年間1000例超と日本トップクラスを誇る、玉川病院(東京都世田谷区)がある。以前から受診していたところ、股関節センター長の松原正明医師に執刀してもらえる幸運に恵まれた。松原医師は、日本の股関節手術の第一人者だ。この疾患で苦しむ400万ともいわれる患者に、手術の最前線を伝える好機ではないか。そう考えて取材を依頼し、特別な許可の下、妻の手術を撮影させてもらうことになった。

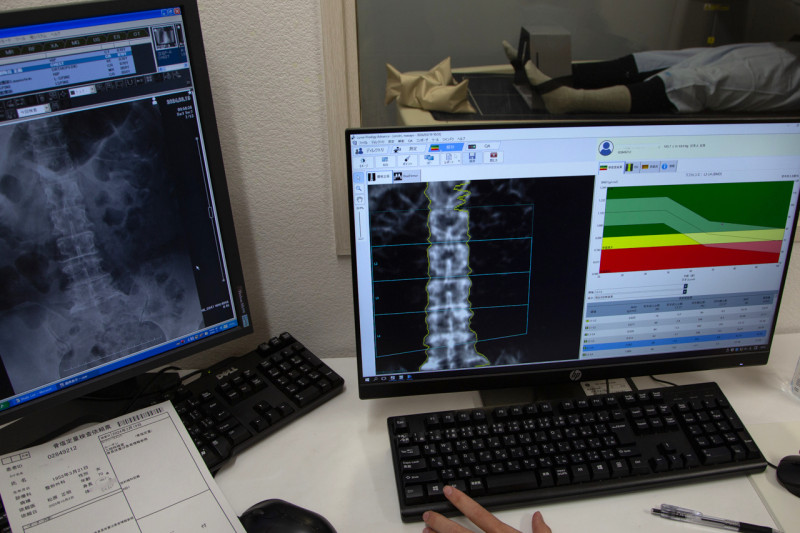

術前検査の一つ、骨密度測定。女性は閉経後、女性ホルモンの低下により骨密度が急に減少するため、骨粗しょう症を発症しやすい

術前カンファレンス

手術1週間前、通称「お絵描き室」と呼ばれる部屋に医師が集まる。レントゲンやCTなどの膨大な検査画像に囲まれながら、翌週に手術予定の患者ひとりひとりに最適な手術方式を、細かく検証していく。

机上には、人工股関節の各メーカーにより作られた、インプラントのひな形が描かれている透明なシート。この上にトレース紙をのせ、鉛筆を使い、術前計画に沿ってインプラントの挿入位置を確認する。

カンファレンスでは、患者それぞれの検査データと照らし合わせながら、手術方針を議論する

「僕は、骨は青、インプラントは赤で描くのが、見た目が美しいと思って色分けしてる。でも黒一色で描く人もいるし、それぞれですね」

松原医師は、その日も朝7時に来て、次回執刀日に手術を予定している患者分の術前計画を描いたという。

股関節センターでは術前計画を立てるのに3次元(3D)ナビゲーションソフトを導入しており、手描きのトレース図の作成が必須なわけではない。しかし、試行錯誤しながら線を引く作業は手術前のシミュレーションになり、まだ場数を踏んでいない若い医師にとってはイメージトレーニングになる。その場合でも、必ず松原医師が最終確認をする。

青・赤鉛筆、分度器や定規を使い、自分の手を動かすことで手術の進行をイメージする

「先輩から『描いてるうちに、骨の後ろの組織の関係とか、隠れている線が見えてくる』と教わったんです。僕が若手の頃は3Dとかなかったから。30年前からこのスタイルですね」と、体で覚える意味を強調する。

このカンファレンスルームが「お絵描き室」と呼ばれているのは、松原医師のこうした姿勢に対する、医療チームの共感の現れだろう。

「人工股関節が、こんな形で入りますよ」と、患者が納得いくまで丁寧に術前説明をする

手術が始まる

「宇宙服のような手術着を着てみたいという憧れも、整形外科医を選択した動機の一つ」と屈託なく話す松原医師

妻は全身麻酔で眠っている。

術式は前側方進入方式。松原医師は、今でこそ全国に普及しているこの術式を日本に導入したパイオニアだ。股関節に近い後ろ側から切るのが当時は主流だったが、それでは筋肉や組織まで切れてしまい、元に戻らない。「もっといい方法がないか」と模索していた時、ある学会で、ドイツの医師が考案した術式を聞き「これだと直感、すぐにドイツに飛んで直接教えてもらった」。新方式は、前方から筋肉や腱を傷つけないで進むため、術後の回復が目覚ましい画期的なものだった。股関節センターでは2009年から、全ての手術をこの方式で行っているという。

日本人に合った人工股関節の開発、3D-CTモデルを活用した新ナビゲーション手術の研究、使いやすい手術道具の創出など、豊富な手術の経験に裏打ちされた創意と工夫の「松原流」が、股関節センターの次世代スタッフに確実に引き継がれているのを、様々な場面で実感する。

ロボティックアームによる手術支援の最新システム

手術がいよいよクライマックスに達すると、先進テクノロジーの手術支援ロボット「Mako(メイコー)」の登場だ。これは、執刀する医師の手をロボティックアームがサポートするもので、術前計画にない範囲の骨を削りそうになるとアームが制御をかける。

「このシステムを入れてから、手術の安心感が増した。卓越した医師の個人的な技量、いわゆる『神の手』に頼るのではなく、どの医師がやっても合格点がとれるようなチーム医療の構築にも役立つ」と松原医師は語る。

Makoシステム稼働の様子。写真左側、松原医師が研磨器のスイッチを入れると先端が回り骨が削れる。右側のモニターで緑色に表示されているのが削るべき部分。きれいに削れると白色になる。削りすぎると赤になり、それが2ミリを超えると自動的に止まる

ハンマーとノミを使って、骨盤側にカップを打ち込んでいるところ。人工の軟骨をトンと叩くと、カチン!と溝にはまる。電子機器の進歩は目覚ましいが、まだまだ、手の感触や音などが最後の決め手となる

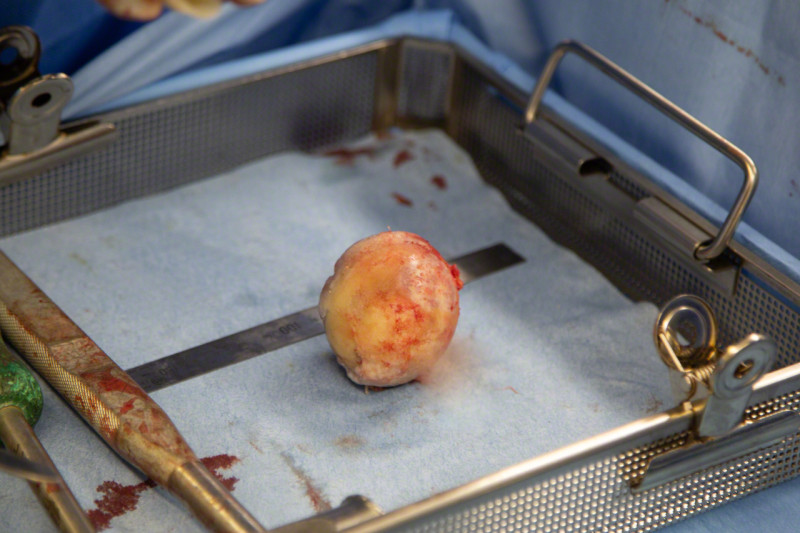

取り出された大腿骨頭。本来、軟骨は真珠のような色をしていて、変性すると黄色みが増す。妻の場合は軟骨がすり減り、その下の骨まで出ていたという。「骨は神経がありますからね、歩くと痛かったでしょうね」と松原医師

人工股関節がきれいに入っていることをレントゲン写真で確認し、1時間17分にわたる手術は無事終了

手術翌日からのリハビリテーション

理学療法士の松江陽平さんの指導で、関節可動域訓練を始める。「術後は安静にではなく、むしろ積極的に動くことが大事」だという

退院前には、階段昇降訓練など、患者の生活環境や趣味など個別性に配慮した訓練も行う。妻は、おかげさまで術後8日で退院。まだまだ回復には時間がかかるにしても、あれがしたい、あそこに行きたいと、いっぱい笑顔が見られるようになった

骨の声を聴く

松原医師は、来年で70歳。今でも年間250件ほどの手術を手がけ、古希を迎えるとは信じがたいほど、アクティブで若々しい。かつては、考古学研究者を夢見たこともあったという。そして学生時代はサッカーに熱中していた青年が整形外科医になり、股関節ひとすじに最前線を歩んできた。

骨盤の臼蓋を「洞窟の穴」と見立てたら、松原医師はその穴をめがけてボールを蹴りこむストライカーのようだ、とふと思った。そして、身体の深奥で鳴り響く骨の声に耳を傾けることは、まさに考古学の遺跡発掘のロマンそのものではなかろうか。

「老いを見つめる」ことは「骨を見つめる」ことでもある。

ヒトの骨は、年を重ねるとともに減少し、最終的に206個ぐらいに落ち着く。一見、どの骨も似ているようだが、一つとして同じ骨はない

写真と文=大西成明

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。