開業から40年以上にわたり、一度もギョーザを値上げしていない中国料理チェーンがある。東京・蒲田を中心に17店舗を展開する「ニーハオ」だ。看板メニューの「羽根つきギョーザ」は1枚300円(税別)。創業以来今も調理場に立つ社長の八木功さん(89)は価格を決して変えようとしない。それは戦争に翻弄(ほんろう)された彼の数奇な半生と関係がある。

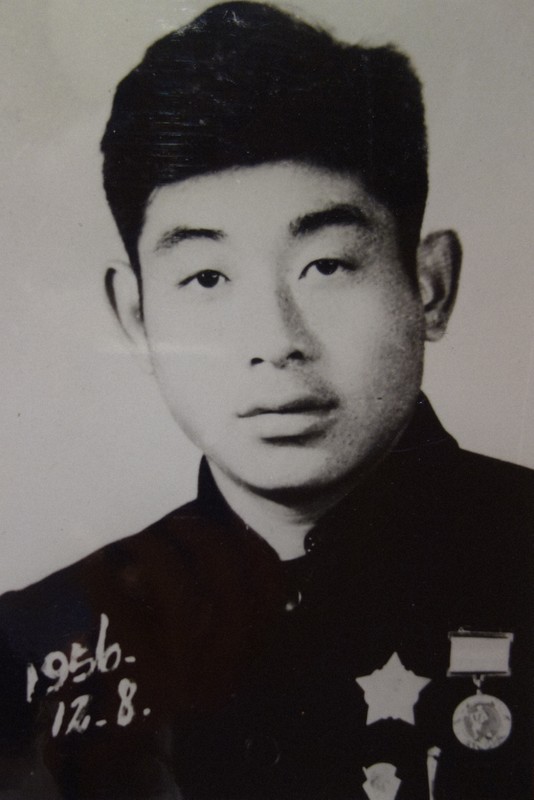

八木さんは1934年、旧満州(現中国東北部)の旅順で生まれた。愛媛県出身の父龍平さんは20代で中国に渡り、旅順で日本料理店を経営していた。母芳子さんは中国人だった。

店は繁盛していたが、日中戦争の激化で食材入手が難しくなり、40年ごろに内モンゴルに移転。そこも戦火が続いたため、45年6月、父を残して母と3人の弟とともに旅順に避難した。

だが、8月8日に旧ソ連軍が宣戦布告して満州国に押し寄せると、旅順は大混乱となった。父とは音信不通となり、一家の生活は貧困を極めていく。

家族を食べさせるため、八木さんがしたのはソ連兵のゴミ捨て場をあさることだった。ジャガイモの皮やキャベツの外側の葉、パンの耳などをかき集めた。母の指輪や着物とパンを交換したこともある。

それでも3人のうち3歳と1歳の弟は栄養失調で腹だけが膨らんで動けなくなった。

ある日、中国人女性から栄養失調となった2人の弟を譲り受けたいと誘いがあった。引き換えに「トウモロコシ15キロ」を渡すという。「食べ物がなくなったらみんなで死にます」。泣きながら断る母の姿を八木さんは覚えている。

父の行方はその後も分からず、一家はやむを得ず「中国人」として生きていくことを選択する。11歳だった八木さんは日本語しか話せなかったが、母の父の姓をとり「劉承雄」と名乗ることになった。

14歳から土木作業員として働いて家計を支え、大学などに進んだ弟の学費も稼いだ。

八木さんは26歳の時に3歳下の中国人の妻と結婚。その後、建築会社に勤め、信頼する上司にも巡り合った。誰よりも早く仕事場に行き、夜も最後まで残った。日本人であるが故に高い評価を受けることはなかったが、仕事の鬼を意味する「夜鬼(イエクイ)」というあだ名で呼ばれることが誇りだった。

亡くなったと思っていた父から手紙が届いたのは66年のことだ。戦争直後に帰国していた父は、残された家族を思い、政治家らを通じて中国に手紙を出し続けていた。

72年に日本と中国の国交が正常化されると、日本への帰国の道が開け、79年に家族で日本の地を踏んだ。44歳の時だった。

すでに日本語を忘れており、就職のあてはない。そのため、ギョーザ店を開くことを目標に、夜は料理学校、昼は中国料理店で見習いとして働いた。

蒲田に「ニーハオ」を開いたのは83年12月のことだ。客は次々と押し寄せ、店舗数は拡大していった。今年6月には17店目がオープンした。

八木さんは開業以来、一日も休んだことはない。今も毎日、午前8時半からギョーザの仕込みを始める。豚肉60キロ、キャベツ15個、白菜10個、小麦粉75キロ。これらを24歳の孫と2人で混ぜ合わせ、17店舗で売るギョーザの具のすべてを作る。今も「夜鬼」というあだ名のまま、日本でも働き続けている。

戦時中の経験は八木さんの原点だ。

「食べ物がないことがいかに苦しいか。私は自分の子を売った人をひきょうと思わない。悪いのは戦争であり、貧乏であることです」

物価上昇が続くなか、ギョーザの価格を据え置いているのは、彼の信念でもある。

「金持ちも貧乏な人も、みんなに食べてもらいたくて私は働いている。うちのギョーザはボリュームがある。ひもじい思いは良くないよ」【川上晃弘】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。