粗末な板塀に白い花がひとつ、笑うように咲いている(写真:yasu /PIXTA)輝く皇子は、数多くの恋と波瀾に満ちた運命に動かされてゆく。NHK大河ドラマ「光る君へ」で主人公として描かれている紫式部。彼女によって書かれた54帖から成る世界最古の長篇小説『源氏物語』は、光源氏が女たちとさまざまな恋愛を繰り広げる物語であると同時に、生と死、無常観など、人生や社会の深淵を描いている。この日本文学最大の傑作が、恋愛小説の名手・角田光代氏の完全新訳で蘇った。河出文庫『源氏物語 1 』から第4帖「夕顔(ゆうがお)」を全10回でお送りする。17歳になった光源氏は、才色兼備の年上女性・六条御息所のもとにお忍びで通っている。その道すがら、ふと目にした夕顔咲き乱れる粗末な家と、そこに暮らす謎めいた女。この出会いがやがて悲しい別れを引き起こし……。「夕顔」を最初から読む:不憫な運命の花「夕顔」が導いた光君の新たな恋路※「著者フォロー」をすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

粗末な板塀に白い花がひとつ、笑うように咲いている(写真:yasu /PIXTA)輝く皇子は、数多くの恋と波瀾に満ちた運命に動かされてゆく。NHK大河ドラマ「光る君へ」で主人公として描かれている紫式部。彼女によって書かれた54帖から成る世界最古の長篇小説『源氏物語』は、光源氏が女たちとさまざまな恋愛を繰り広げる物語であると同時に、生と死、無常観など、人生や社会の深淵を描いている。この日本文学最大の傑作が、恋愛小説の名手・角田光代氏の完全新訳で蘇った。河出文庫『源氏物語 1 』から第4帖「夕顔(ゆうがお)」を全10回でお送りする。17歳になった光源氏は、才色兼備の年上女性・六条御息所のもとにお忍びで通っている。その道すがら、ふと目にした夕顔咲き乱れる粗末な家と、そこに暮らす謎めいた女。この出会いがやがて悲しい別れを引き起こし……。「夕顔」を最初から読む:不憫な運命の花「夕顔」が導いた光君の新たな恋路※「著者フォロー」をすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

夕顔 人の思いが人を殺(あや)める

だれとも知らぬまま、不思議なほどに愛しすぎたため、

ほかの方の思いが取り憑いたのかもしれません。

彼女の後世を阿弥陀仏に託す

光君は、あの女の四十九日の法事を、比叡(ひえい)の法華堂(ほけどう)で目立たないように、けれど格調高く行うことにした。寺に寄進する故人の衣裳(いしょう)をはじめとして、法事に必要な品々を用意し、心をこめて誦経(ずきょう)のお布施をさせ、経巻や、仏像の装飾にまで惜しみなく気を配った。惟光(これみつ)の兄である阿闍梨(あじゃり)は非常に高徳の僧だったが、彼がみなすべて請け負ってぬかりなく準備をした。みずからの学問の師で、親しいつきあいのある文章博士(もんじょうはかせ)を呼び、亡き人を御仏(みほとけ)に頼む願文(がんもん)を作ってくれるように頼んだ。どこのだれと名を明かすことなく、愛していた人が虚(むな)しく亡くなってしまったので、彼女の後世を阿弥陀仏(あみだほとけ)に託したいという趣旨の草稿を書いて光君が師に見せると、

「そっくりこのままでよろしいでしょう。加えるべきことは何もありません」と博士は言う。

こらえてはいるけれど、光君は涙を禁じ得ず、悲しみに打ちひしがれている。その様子を見て博士は、

「お亡くなりになったのはいったいどのような方なのだろう。だれと噂にものぼらないのに、こんなにも光君を悲しませるとは、なんと強い運をお持ちの方だったのだろう……」とつぶやくのだった。布施として寺に寄進する故人の衣裳を、光君はひそかに新調させたのだが、それを持ってこさせて、袴(はかま)に、

泣く泣くも今日(けふ)はわが結(ゆ)ふ下紐(したひも)をいづれの世にかとけて見るべき

(涙ながらに今日は私がひとりで結ぶ袴の下紐を、いつの世にかまた逢って、心から打ち解けていっしょにほどくことができるだろう)

と書いた。

四十九日までたましいはさまようと言うが、来世は六道(りくどう)のどの道に生まれ変わるのだろうと光君は考えながら、心をこめて念仏をとなえ続けている。

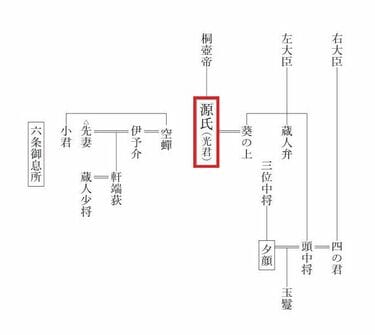

「夕顔」の人物系図

「夕顔」の人物系図消息不明のまま日が過ぎていく

頭中将(とうのちゅうじょう)を見かけるにつけ、女の遺(のこ)した幼子のことを知らせてやりたくて気持ちがざわつくのだが、どんなふうに非難されるかと思うと怖(お)じ気(け)づいて口に出せない。かつての女の仮の宿では、女君がどこへ行ってしまったのかと家の者たちが心配しているけれど、さがすこともできないでいる。右近までも女君といっしょにいなくなってしまったので、おかしなことだとみな嘆き合っている。確かな証拠はないが、通ってきていた男性の様子からして、源氏の君ではないかとかねてからみな噂していた。ならばこれには惟光が絡んでいるはずだと責めてみるが、惟光は相手にせず、自分は無関係だと言い募り、相変わらず別の女房に入れあげている。なんだかみな夢を見ているようで、ひょっとしたらこっそり通っていたどこかの受領(ずりょう)の息子などが、頭中将におそれをなして、あの朝、女君を連れて田舎に下っていったのではないかと想像したりするのだった。この宿の主(あるじ)は、西の京の乳母(めのと)の娘だった。その乳母の娘は三人いたが、右近は血のつながりがないから姫君のことを隠して教えてくれないのだろうと、泣いて恋しがっていた。右近は右近で、口々に非難されるのはつらいし、光君も世間に知られないよう秘密にしているので、姫君の幼い娘の噂さえ聞けずに、すっかり消息不明のまま日が過ぎていく。

光君は、せめて夢であの女に逢いたいと思っていたが、四十九日の法事の明くる夜、夢を見た。あのいつぞやの家そのままのところに、ぼんやりと女があらわれ、その枕元にあの時と同じように別の女が座っている。人の気配もなく荒廃したところに棲み着いた物の怪が、自分のうつくしさに魅せられた、そのせいであんなことが起きたのだと思い、光君はぞっとした。

伊予介(いよのすけ)は、十月のはじめ頃任地に下ることになった。妻と、仕えている女房たちとともに下っていくとのことで、光君は多すぎるほどの餞別(せんべつ)の品を渡した。また内々に、精緻な細工を施したうつくしい櫛(くし)や扇を用意し、道中の道祖神に捧(ささ)げる幣(ぬさ)も仰々しく揃え、それら贈り物の中にあの小袿(こうちき)をそっと紛れこませて女に贈った。

逢ふまでの形見ばかりと見しほどにひたすら袖の朽(く)ちにけるかな

(また逢う時までの形見と思っていましたが、小袿の袖も私の涙ですっかり朽ちてしまいました)

手紙には、ほかにもこまごまと書いてありましたが、くだくだしいので省略しましょう。

使いの者はそのまま帰して、女は、小君(こぎみ)を別に使いに出して、小袿の返事だけは光君に伝えた。

蟬(せみ)の羽(は)もたちかへてける夏衣(ころも)かへすを見てもねは泣かれけり

(蟬の羽のような夏衣を裁ちかえて、衣がえをすませた今、あの時の小袿をお返しになるなんて、蟬のように声高く泣かずにはいられません)

秘めた恋はつらいもの

『源氏物語 1 』(河出書房新社)書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。

『源氏物語 1 』(河出書房新社)書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。考えてみれば、驚くほどの意志の強さでこちらを振り切っていってしまったなあ、と光君は思い続けている。今日はちょうど立冬の日だったが、それに似つかわしく、時雨(しぐれ)がさっと通りすぎ、空はずいぶんものさみしい色に染まっている。光君は一日中もの思いにふけっている。

過ぎにしもけふ別るるも二道(ふたみち)にゆくかた知らぬ秋の暮かな

(死出の道に向かった女、旅路へと向かう女、それぞれ道は違うが、いったいどこへ行ってしまったのか。秋の暮れもどこに去ったか)

やはりこういう秘めた恋はつらいものだと、光君も身に染みてわかったに違いありません。

このようなくどくどした話は、一生懸命隠している光君も気の毒なことであるし、みな書き記すのを差し控えていたのだけれど、帝(みかど)の御子(みこ)だからといって、欠点を知っている人までが完全無欠のように褒め称(たた)えてばかりいたら、作り話に違いないと決めつける人もいるでしょう。だからあえて書いたのです。あんまり慎みなくぺらぺらしゃべるのも、許されない罪だとはわかっていますけれどね。

第5帖「若紫」を読む:病を患う光源氏,「再生の旅路」での運命の出会い(4月7日14時配信予定)

*小見出しなどはWeb掲載のために加えたものです

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。